|

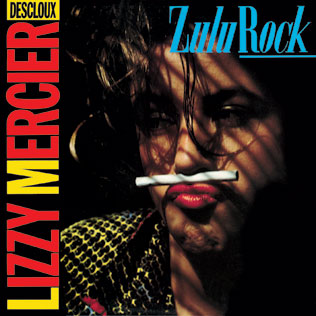

LINER NOTES (ENGLISH) A SEASON IN AFRICA 1981 New York: the electric energy of what the press had called the « No Wave Scene » was slightly fading. After a small frenetic Mini LP behind the alias « Rosa Yemen » (1978) and a brilliant sophomore album « Press Color » (1979), Lizzy took her suitcase off towards new adventures in order to record a second album under the warm Caribbean sunshine of Island Records’ studio: Compass Point, in Nassau, Bahamas. A first attempt to build a bridge leading to Africa, with, as the only plan, a desire to blend African roots with a French swing along with a restless funk drive. « A machete assault on the dash-board, ricocheting music regardless of good taste – with a big black sun in the middle, » as Lizzy once said. World-music as we know it didn’t exist yet, so we were experimenting, step by step, without any compromise or taboo, creating this explosive cocktail, half voodoo, half dada, with the ocean just across to lose ourselves in.... Lizzy had spent most of the year 1982, going round the globe promoting the « Mambo Nassau » album. We were listening at that time to a lot of African music: some highlife, Zairian rumba, Manu Dibango’s makossa, King Sunny Adé’s Juju music and of course, Fela’s sharpest Afro beat. Then we ran into this South-African disk, recorded in the late 60’s by a white producer of English origin, Julius Levine. Unlike most of the African music we were listening to at that time, this record respected the « pop » format of three minutes songs. If Fela’s music could obviously recall James Brown, this south-African music reminded us, as incredible as it may sound, of the Velvet Underground, and the Zulu guitar sounds were nothing more to us than a Lou Reed evocation... This record triggered our will to rub shoulders with this universe and mix our occidental culture with their own understanding of African pop-music. Because at that time I had put the adventure with ZE Records on hold, I suggested that CBS should finance this album. The CEO at that time, an atypical character if there is any in this business, had a few - understandable - hesitations about letting two nuts with a blank cheque record an album with black musicians in a country where Apartheid was still ruling over society. For the record, institutionalized racism was only legally dismantled in 1986, and one had to wait for the 90’s to see Nelson Mandela out of jail. 1982, CBS asked us to record two singles in Paris just to know what it was all about. Those singles, « Maïta » and « Mister Soweto », were a kind of enactment with African and Jamaican musicians from Paris and London: not bad, but not really what we were trying to do. At the beginning of 1983, by dint of persuasion, CBS finally released a budget for the album. No demo, no pre-written lyrics, a daring gamble for a major label, a kind of open-mindedness, which today makes us, gasp... Our first plan was to become acquainted with the continent by travelling through the East side of Africa, one country after another, like so many decompression stages... First transit stop in Abou Dhabi in the Emirates, then the Sudan, Ethiopia – dear to our hearts for sentimental reasons related to the French poet Arthur Rimbaud. During this entire journey, Lizzy wrote, absorbed, immersed in herself. We watched the countries flash by: Kenya, Tanzania, a little detour through Zanzibar, the real gem of the Indian Ocean with such an evocative name, then Malawi, then the recently liberated Zimbabwe (formerly Rhodesia), Botswana, and finally, South Africa. The first shock was the Johannesburg’s CBS office, where all the employees were white, but really white... Whereas the feminine beauty standards strived towards Lady Di, Lizzy’s thundering arrival at the CBS offices remains a memorable moment. Those people couldn’t understand why a French, « white » (but then, after our crossing of Africa, white was no longer the colour of our skin) singer living in New York, would come to record here, with black South-African musicians. The second shock was obviously the apartheid, which, in spite of what we had read remained abstract. Daily life was quite another story, especially when you mainly hung around with black people. The house had been rented for us by CBS in a white residential area with a swimming pool and maid. On the music side, we needed an intermediary : it happened to be Peter Motico, a local producer who became our « Sesame » key to Soweto : because, if the studio was of course in Johannesburg, all the musicians lived in the surrounding townships. We went there many times for rehearsal and we were almost the only white people to venture into these suburbs. Julius Levine, the producer behind our trip here, came to visit us in Soweto...with a black armed bodyguard, and yet, one couldn’t suspect any racism on his side: Julius was just a white South-African... Once the legitimate astonishment of the musicians had passed, the feeling quickly evolved into a close connection, until our rehearsal sessions became a genuinely shared pleasure. I think the record reflects pretty well the warm atmosphere which was affecting us at that time. South Africa is a blend of diverse ethnic groups (Zulu, Xhosa, Tswana, Sotho, Venda, Tsonga) and the music is a reflection of all those different communities. The music you can hear on this album is related to mbaganga, which literally means « the poor South-African stew, » a musical blend of different local styles and Anglo-Saxon pop. A heavy and emphatic bass line characterizes this sound, with a technique inspired by Zulu guitars. The hardest part was in fact to find a restaurant to have dinner in afterwards, because, of course, the bars and restaurants in Johannesburg were forbidden to black people. So we would have something delivered to the studio. Our nights would end up in Soweto’s shebeens. Shebeens were underground clandestine clubs that some people would even set up in their own homes. Alcohol was served and music was played. One has to remember that Apartheid forbade any gathering of black people. It’s to one of those shebeens that we would come back to a few months later to shoot the video for "Mais Où Sont Passées Les Gazelles?". Against all expectations, the record was very well received in France, both by the critics, who awarded it « Best rock album of the year »…, and by the public as much as on the radio. « Mais où Sont Passées Les Gazelles ? » went on to be the unlikely hit single of summer 1984, and one of the most intense and rewarding experiences of my « career » as a producer. South African Johnny Cleg, alias « the white Zulu, » hit the European charts the following year. Paul Simon also followed the same lead and introduced this music to the rest of the world in 1986 with his magnificent « Graceland » album. In 1985, Lizzy and I wanted to make a follow-up of to this album and to get some of the musicians in New Orleans - Cajun land – together with their alter egos from Louisiana. But Pretoria’s authorities never granted the visas needed by the musicians to leave the country. The following album by Lizzy, « One For The Soul » was finally recorded in Rio de Janeiro with Brazilian musicians and featured legendary trumpet player, Chet Baker. Another wonderful adventure, but that is a whole other story... Michel Esteban, Paris, 2006 LINER NOTES (FRENCH) UNE SAISON EN AFRIQUE Après avoir émigré à New York en 1976 et commis dans l’urgence, deux ans plus tard, un premier mini album six titres sous le nom de « Rosa Yemen», Lizzy sort son premier album solo « Press Color» en 1979 suivit en 1981 par « Mambo Nassau» le premier enregistré en dehors de New York. En 1981 l’énergie électrique sur laquelle a reposé l’éclosion de ce que la presse a dénommé « No Wave », est en train de retomber. Entre 1978 et 1981 nous avions, Michael Zilkha et moi-même publié sur ZE records plus de 20 albums, sans compter les singles. Pour un petit label indépendant, ce n’était pas mal... New York est le modèle de la cité cosmopolite par excellence, Lizzy et moi passions certainement plus de temps dans les restaurants Cubains de la 8 ème Avenue, dans Chinatown ou Little Italy que dans les clubs de Country & music typiquement américains. Encore que pour l'anecdote CBGB’s & OMFUG, temple de la punkitude / No wave signifie tout de même « Country, Blue Grass, Blues, and Other Music for Uplifting Gourmandisers ».... Mais pour revenir à Lizzy, il était temps de reprendre son sac pour ce deuxième album. Le deal de distribution pour ZE records que j’avais obtenu de Chris Blackwell, boss d’Island, nous permettait d’utiliser le Compass Point Studios situé à Nassau, Bahamas. Première tentative de pont jeté vers l’Afrique. Le projet est d’essayer de malaxer les racines africaines avec le french swing et une pulsion funk toujours déglinguée et créer des sountracks imaginaires. Affublé d’un gang hétéroclite de musiciens issue de divers horizons,l’africain Wally Badarou qui est un pensionnaire du studio, tout comme Sly Dumbar et Robbie Shakespeare se joint au groupe et Steve Stanley, membre du Tom Tom Club, le combo de Chris et Tina des Talking Heads, ingénieur producteur maison que l’on retrouve sur les albums de Bob Marley, Grace Jones et presque tout ce qui s’enregistre à Compass point, est quant à lui aux manettes. "Mambo Nassau" repose sur la pulsation de l’instinct, de l’instant, énergie improvisée. Chaque titre tente de mixer les vibrations urbaines de New York, pattern de batterie acrobatique, harmonies afro-caribbean, guitares hirsutes, lignes de basse bien assises et hypnotiques, chœurs anachroniques. Un coup de machette dans le tableau de bord, une musique en ricochets ignorante du bon goût avec un gros soleil noir en son milieu, comme disait Lizzy. La World music en tant que telle, n'existait pas encore, alors on cherche pas à pas sans compromis, ni tabou et on se retrouve avec un cocktail moitié vaudou, moitié Dada et l’océan pour s’y perdre… Durant toute l’année 1982 Lizzy parcourt une bonne partie de la planète à promouvoir cet album. Nous écoutions à cette époque beaucoup de musique africaine, du Highlife de la Rumba du Zaïre, le Makosa de Manu Dibango, la Juju Music de King Sunny Adé et bien sûr l’afro beat de Fela. Puis nous sommes tombés sur un disque Sud Africain enregistré à la fin des années soixante produit par un producteur blanc d’origine anglaise, Julius Levin. A la différence de la majorité de la musique africaine que nous écoutions, cette musique respectait un format« pop» de chanson de 3 minutes à l’opposé des envolées de 15 minutes de Fela. Et si son afrobeat pouvait se revendiquer, pour faire vite de James Brown, cette musique sud-africaine que nous écoutions nous faisait, aussi incroyable que cela puisse paraître, penser au Velvet Underground et le son des guitares Zoulou au son de Lou Reed... dont bien sûr aucun musicien sud africain n’avait jamais entendu parler.... Ce disque a été le déclencheur d’un désir d’aller se frotter à cette culture et de mixer notre culture occidentale à leur vision pop de la musique africaine. J’avais arrêté l’aventure ZE records et je proposais donc à CBS de produire cet album. Alain Levy le pdg de l’époque, personnage atypique s’il en est, eu quelques réticences bien compréhensibles à laisser partir deux allumés avec un chèque en blanc (sans jeu de mot...) pour enregistrer un album avec uniquement des musiciens noirs dans un pays où régnait l' apartheid. Pour mémoire il ne sera démantelé juridiquement qu’en 1986 et il faudra attendre 1990 pour la libération de Nelson Mandela. Nous sommes en 1982, et Alain Levy nous demande donc d’enregistrer à Paris un single, puis un second pour voir de quoi il retournait. Ce fut «Maita» et «Mister Soweto», sorte de compromis avec des musiciens Africains et Jamaïcains de Paris et Londres, pas mauvais, mais pas ce que nous voulions réellement faire. Début 1983 à force de persuasion, CBS débloque enfin un budget pour un album. Aucune maquette, aucun texte écrit à l’avance, c’était un pari assez risqué pour une multinationale, qui laisse aujourd’hui rêveur lorsque l’on compare cela à la situation actuelle des maisons de disques... Le projet était donc d’abord de se familiariser avec ce continent en traversant toute l’Afrique noire par l’est, par paliers de décompression... Premier arrêt en transit à Abu Dhabi aux Émirats, où Lizzy vêtue d’un short fait scandale auprès des autorités locales et doit se couvrir les jambes. Un paréo ferait office de jupe. Détail, la longueur légale de la jupe est déterminée en se mettant à genoux pour que le bord touche le sol... Tout un programme ! Puis le Soudan, l’ Éthiopie chère à notre cœur pour des raisons sentimentales liées bien évidemment à Arthur Rimbaud. Mais l’ Éthiopie de l’époque n’a rien de très romantique et est sous la tutelle de Moscou et d’un gouvernement fantoche d’obédience communiste. L’image de Haïlé Sélassié, roi des rois et descendant de la reine de Saba et du roi Salomon n’est plus qu’un lointain fantasme pour Jamaïcains en quête de Rastafari. La soi-disant maison de Rimbaud à Adis n’est qu’un pauvre spot touristique. La misère et la censure gouvernementale nous renvoient un sentiment pesant de culpabilité de petits blancs privilégiés face à une situation dramatique, malgré la splendeur du pays et la beauté renversante de sa population. Durant tout ce périple, Lizzy écrit, s'immerge, s’imprègne. Les pays défilent le Kenya, la Tanzanie, un petit détour par Zanzibar, perle de l’océan indien au nom si évocateur, puis le Malawe, le Zimbabwe anciennement Rhodésie récemment libéré, Le Botswana, et enfin l’Afrique du sud. Le premier choc c’est le bureau CBS local, où tous les employés sont blancs, mais vraiment blancs... Ces gens ne comprennent pas du tout pourquoi une chanteuse française blanche vivant à New York vient enregistrer avec des musiciens noirs sud africains. Enfin blancs, Lizzy et moi ne le sommes plus vraiment, car la traversée de l’Afrique a bien évidemment coloré nos peaux en profondeur et la coiffure de Lizzy ressemble plus a un épouvantail à moineaux que les modèles féminins blancs locaux que sont Margaret Thatcher ou Lady Di. Le deuxième choc c’est bien sûr l’apartheid qui malgré tout ce que l’on avait pu lire restait assez abstrait. La réalité quotidienne est tout autre surtout lorsque tu fréquentes presque exclusivement des noirs. La maison aussi, louée par CBS dans un quartier résidentiel blanc avec piscine et femme de ménage à domicile. Celle-ci pendant les deux mois m’appellera malgré tout,« master Michel ». Je n’ai réussi qu’à faire rajouter Michel sinon c’était « master » tout court. Michel, rien à faire ! C’était trop problématique pour elle, j’ai fini par abdiquer et par l' appeler « Mistress Xhosas », ce qui au moins, la faisait beaucoup rire... Question musique il fallait une interface, et c’est Peter Motico un producteur noir local qui fut notre sésame à Soweto, car bien sûr le studio d’enregistrement était dans Johannesburg, mais tous les musiciens vivaient dans les townships réservés aux noirs. Nous allions répéter dans Soweto et étions quasiment les seuls blancs à s’aventurer dans cette banlieue. Julius Levine qui était à l’origine du disque déclencheur de notre séjour et que nous avions retrouvé à Johannesburg, lorsqu’il venu nous voir à Soweto vint avec un garde du corps noir armé et pourtant on ne pouvait pas le soupçonner de racisme. Mais Julius était Blanc Sud Africain. Peut-être le meilleur passeport pour errer dans Soweto était d’être totalement inconscient et très bronzé, ce qui revenait un peu au même en Afrique du sud en 1983. Côté musique, une fois passée la stupéfaction légitime des musiciens le courant est très vite passé avec Lizzy et les séances de répétitions étaient un vrai bonheur partagé, je crois que le disque reflète assez bien cette ambiance. L’Afrique du Sud est un mélange de diverses ethnies (Zulu, Xhosa, Sotho, Tswana, Venda, Tsonga) et la musique est à l’image de ces différentes communautés. La musique que l’on peut entendre sur cet album s’apparente au« Mbaqanga», qui veut littéralement dire pot-au-feu du Sud-Africain pauvre, donc différents styles de musique locale et pop anglo-saxonne. Il est caractérisé, entre autres, par une basse lourde très marquée, dont le jeu est une adaptation de la guitare Zoulou. Le plus difficile était de trouver un endroit pour aller manger ensemble après les séances d’enregistrement, car les bars et restaurants de Johannesburg étaient interdits aux noirs, on se faisait donc livrer au studio. Nous allions ensuite tous faire la fête dans les « shebeen », de Soweto. Les « shebeen » étaient des clubs clandestins que certains créaient dans leur propre maison et où ils servaient de l’alcool et diffusaient de la musique. Il faut rappeler que l’apartheid interdisait le droit de réunion aux noirs. C’est dans l’un d’eux que nous retournerons tourner quelques mois après le Clip de « Mais où Sont Passées Les Gazelles ?». Car contre toute attente, le disque fut très bien accueilli en France, aussi bien par la critique, qui lui décerna le prix de « Disque Rock de l’année », que par le public et les radios. « Mais où Sont Passées Les Gazelles ?» fût le tube le plus improbable de l’été 1984 et l’enregistrement de cet album une des expériences les plus enrichissantes de ma « carrière » de producteur. Mais c’est néanmoins Johnny Clegg, dit « le Zoulou blanc » qui viendra faire le carton de l’année en France l’année suivante, alors que Paul Simon lui, suivra la même piste et fera découvrir cette musique au monde entier en 1986 avec le sublime album « Graceland ». En 1985, Lizzy et moi voulions faire une suite à cet album et réunir à New Orleans en pays Cajun, une partie des musiciens Sud Africains et tenter un rapprochement avec les musiciens de Louisiane. Mais les autorités de Pretoria refusèrent les visas de sorties aux musiciens Sud Africains. L’album suivant de Lizzy fût donc enregistré à Rio avec des musiciens brésiliens et la participation de Chet Baker à la trompette, une autre expérience exceptionnelle, mais ceci est une autre histoire.. Michel Esteban, Paris, 2006.

|